会社に所属せず、自ら事業経営する人を「自営業者」といいます。多様な働き方ができる現在、自営業を視野に入れている人もいるのではないでしょうか。自営業とは何か、自営業のメリット・デメリットを解説します。事業の始め方についても紹介します。

この記事のポイント

- 自営業の定義

- 事業を自ら行うことを自営業、事業主を自営業者といいます。個人事業主・フリーランスも自営業となり、税区分や働き方により呼び名が変わります。

- 自営業のメリットとデメリット

- 働き方や働く時間、働く場所を自由に決められるのが自営業のメリットです。その一方で、収入が安定しづらい、社会的信用が低くなるといったデメリットもあります。

- 自営業を始めるには

- 開業届を出して個人事業主としてスタートするのが一般的です。この他にも、会社員として働きながら副業をするという選択肢もあります。

自営業とは

自営業は自らが経営者となり、事業を行う働き方です。利益を生み出す点は会社員と変わりませんが、自営業者は労働の対価として賃金を受け取りません。

はじめに、自営業の定義を解説します。似た意味を持つ個人事業主・フリーランスとの違いも紹介します。

自ら事業を経営すること

自営業は、特定の組織に雇用されず、個人が自らの責任と判断で事業経営することを指します。また、事業主となる人を自営業者と呼びます。

自営業と分類されるのは、個人事業主だけではありません。株式会社・合同会社のように、法人として会社を設立している場合も自営業となります。

ここで注意したいのは、経営者=自営業者とは限らないという点です。規模の大きい会社になると、外部から経営者を招き入れることがあります。

この場合は会社に雇われることになるため、経営者であっても自営業者とはなりません。外部から経営者を招き入れた場合の自営業者は、会社を設立した人となります。

自営業の細かな定義はありませんが、財務省では「自営業者と自由業者、30人未満の経営者」を自営業としています。

自営業の仕事の種類

自営業は自ら事業を営む事業形態を指すため、多種多様な仕事があります。以下は、自営業に多い仕事の一例です。

- 鮮魚店や青果店、文具店、本屋などの小売業

- 喫茶店やラーメン屋、定食屋などの飲食店

- 美容院やネイルサロン、旅館、法律事務所などのサービス業

- クリニックや調剤薬局、介護施設などの医療・福祉業

- ライターやデザイナー、コンサルタントなど

自営業者になるための資格はありません。しかし、病院であれば医師免許、弁護士事務所であれば弁護士資格が必要です。

また、2人以上の美容師がいる美容室は美容師免許と管理美容資格、飲食店は食品衛生責任者と防火管理者の2つの資格が必要です。自営業を始める前に、必要な資格や免許を確認しておきましょう。

フリーランスや個人事業主との違いは?

自営業と似たような言葉に、フリーランスと個人事業主があります。フリーランスも個人事業主も自営業となりますが、何を基準にするかで区分けが変わります。

フリーランスは、特定の企業や団体に属さず仕事を個人で受注する人、またはそのような働き方を指す言葉です。自分の知識やスキルを商売道具とし、実店舗を持たないという特徴があります。

個人事業主は税法上の区分です。自営業者の中でも法人化していない事業者は個人事業主となり、フリーランスも個人事業主に分類されます。

自営業者という大枠の中に個人事業主とフリーランスがあり、法人化していない事業者は個人事業主となります。フリーランスは働き方となるため、個人事業主の1つと捉えましょう。

自営業と会社員の違い

会社員と自営業者の大きな違いは、組織に属し賃金を受け取る人なのか、事業を経営する人なのかという点です。しかし、それ以外にも大きな違いがあります。それは健康保険と税金です。ここでは、会社員と自営業者におけるこれらの違いを解説します。

保険料や年金

自営業者と会社員は、加入する健康保険・年金が異なります。会社員は社会保険(厚生年金含む)に加入しますが、自営業者が加入するのは国民健康保険・国民年金です。

しかし、自営業でも「役員報酬を受けている場合」は、社会保険に加入しなくてはなりません。法人は強制適用事業所となるため、従業員数に関係なく加入が義務付けられます。

加入する健康保険・年金が違うことに加え、納付の仕方も変わってきます。会社員の場合は給与から天引きされますが、自営業者は自ら納付します。

なお、国民健康保険は所得で保険料が変わり、国民年金は所得関係なく一律です。標準報酬月額で保険料が決まる社会保険とは、計算方法が違う点も大きな違いです。

税金

会社員の場合、所得税と住民税は会社が源泉徴収し、社員に代わって納付します。一方の自営業は、税金の申告を自ら行う必要があります。

自営業が申告する税金は、個人事業主であれば所得税、インボイス登録者は消費税も必要です。法人であれば法人税と消費税です。

税金を申告するタイミングは、個人事業主と法人で変わります。個人事業主は2月中旬〜3月中旬に行われる確定申告の間、法人は会計年度終了日翌日から2カ月以内です。

住民税の納付方法は役員報酬の有無で変わります。役員報酬を受けていない場合は、個人事業主と同じように役所から送られてくる納付書で納付します。役員報酬を受けている場合は源泉徴収です。

なお、法定業種に当てはまる個人事業主のうち、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得が290万円を超える人には個人事業税が課されます。納付書は毎年8月ごろに送られてきます。

自営業にはどのようなメリットやデメリットがある?

自営業の数は減少傾向にあるものの、2021年を境にフリーランスの人口は増えています。個人事業主が増えている理由はどこにあるのでしょうか。

ここでは、自営業のメリット・デメリットを紹介します。開業を考えている人はしっかりと把握しておきましょう。

【メリット】自分に合った自由な働き方ができる

自営業の最大のメリットは、自分に合った自由な働き方ができることです。会社員は働く場所・時間がしっかりと決められていますが、自営業はそれぞれを自分で決められます。

これは、会社を経営している場合も同様です。どこに事務所や店舗を構えるか、就業開始時間を何時にするかは、戦略などに合わせて社長自らが決定します。

店舗を持たないフリーランスであれば、自由度はさらに増します。会社員には少ない平日に休んだり、受注を予定に合わせたりすることも可能です。

また、事業計画や経費管理などを自分で決められたり、年齢が制限されなかったりすることもメリットです。自営業には定年がないため、現役引退のタイミングも自分で決められます。

【デメリット】収入が安定しない可能性がある

自営業も会社と同じように、取引先や顧客がいて初めて収益が生まれます。会社員は収益に波があっても毎月同じ給与を受け取れますが、自営業は売り上げが下がれば所得も下がります。

事業が軌道に乗れば一定の水準を保てるようにはなりますが、事業開始からしばらくは不安定な状況が続くでしょう。そのため、会社員以上にやりくりする力が必要です。

税理士を雇わない場合は、税金の申告を自分で行わなくてはなりません。青色申告は複式簿記となるため、簿記の知識も必要です。

また、自営業は会社員に比べ社会的信用が高くありません。特に、個人事業主はローンやクレジットカードの審査、賃貸物件の審査が通りづらくなります。

自営業を始める方法とは

会社員とは違い、自営業は始めるための審査は基本的にありません。そのため、事業を始めたいと思えばいつでも事業を始められます。

ここでは、自営業の始め方を紹介します。法人の設立方法も解説しますので、事業計画に役立ててみてください。

開業届を提出して個人事業主になる

自営業を始めるには、開業予定地の税務署に開業届を提出し、個人事業主になる必要があります。開業届は「事業開始の日から1カ月以内」に提出しなければなりません。

提出方法は税務署の窓口の他、e-Taxと郵送もあります。窓口または郵送で提出する場合は、開業届の申請書類の他にマイナンバーカードなどの本人確認書類も必要です。

開業届の申請書類は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。窓口および郵送の場合は紙面のみの受付となるため、印刷した上で手続きをしましょう。

個人事業主は「青色申告」と「白色申告」のどちらかで確定申告を行います。青色申告を希望する場合は、開業年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請手続」を税務署に提出しましょう。

なお、青色申告承認申請手続は「開業後いつまでに」という決まりはありません。売り上げがそこまで見込めない間は、帳簿がシンプルな白色申告を選択してもよいでしょう。

出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

出典:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

法人を設立する

事業が軌道に乗り、収益が拡大してきたら、法人化を検討するのも1つの方法です。自営業となる法人には、株式会社の他に合同会社、合資会社などがあります。なお、有限会社は2006年の会社法改正により廃止されたため、有限会社の設立はできません。

会社を設立するには、まず発起人を決め、社名・本拠地・資本金などの基本事項を決定します。その後に定款の作成・認証を行い、法務局で登記申請を行えば完了です。

資本金は1円以上あれば問題ありません。しかし、設立登記費用は会社の種類によって異なるため注意しましょう。

株式会社の場合、設立登記費用は15万円以上、定款用収入印紙が4万円です。司法書士などに申請代行を依頼する場合は、代行費が別途かかります。

副業で自営業を始める

会社員として働きながら、副業として自営業を始めることも可能です。副業に関しては、開業届を提出するか、提出しないかを最初に考えましょう。

副業は個人事業主と違い、開業届の提出義務はありません。しかし、副業を継続的に行う場合は事業と見なされる可能性が高くなるため、開業届を提出しておいたほうが安心です。

また、継続的に副業を続けると年間の事業収入が20万円を超える可能性も高くなります。この場合は「所得」と見なされ、確定申告の対象となります。

ここで注意したいのは、確定申告を行うことで副業の事実を会社に知られる可能性があるという点です。確定申告は所得税だけでなく、住民税の税額にも影響します。

住民税が上がると役所から会社へ連絡が入るため、隠し通しきれなくなります。会社に知られることなく副業をしたい人は、年間の事業収入を考慮しながら仕事を受けましょう。

自営業を始める場合に注意すること

会社設立を伴わない自営業も、仕事内容によっては注意しなければならないことがあります。それは、店舗や事務所を構える場合と、従業員を雇う場合です。

ここでは、それぞれの注意点を解説します。直面してから焦らないよう、事前に準備しましょう。

事務所や店舗が必要な場合

飲食店や小売店、サービス業は、多くの場合店舗や事務所を構えることになります。持ち家で始める場合は店舗を借りる必要はありませんが、賃貸住宅では事業を行えません。

賃貸住宅は、住居として使うことを前提に賃貸契約を結びます。そのため、住居用物件を事業目的に使うと契約違反となり、大きなトラブルを引き起こします。

店舗や事務所を構える際は、事業用物件を借りるようにしましょう。店舗であれば貸店舗、事務所であればSOHOがおすすめです。

どちらの物件を借りる際も、契約時に保証金の支払いが必要となります。貸店舗であれば賃料の3カ月~10カ月分、SOHOであれば6カ月〜10カ月分が目安です。

店舗や事務所を借りるにはまとまった費用が必要になるため、開業する前に資金を用意しておきましょう。なお、小規模事務所であればバーチャルオフィスを借りるという方法もあります。

従業員を雇う場合

個人事業主であっても、従業員を雇うことは可能です。従業員にもいくつかあり、アルバイトやパートタイマーの他、配偶者などの家族を指す「専従者」も含まれます。

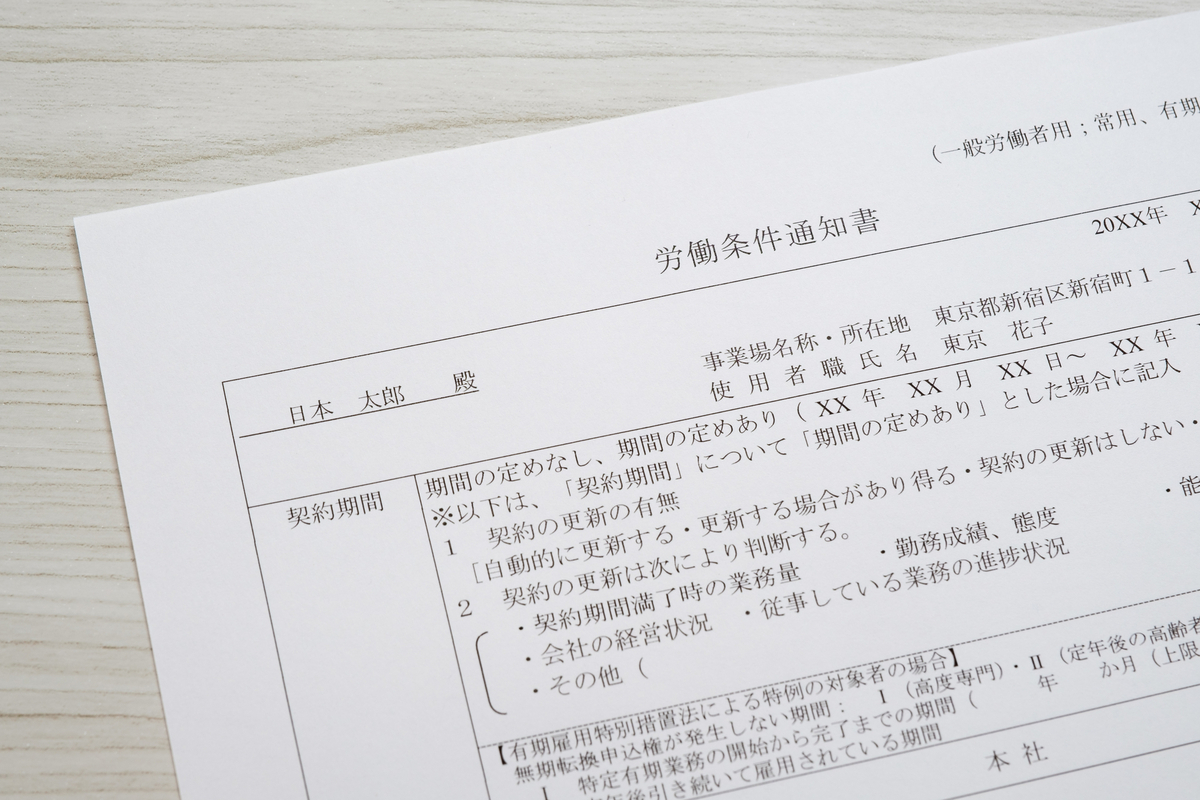

アルバイトやパートタイマーなどを雇う際は、従業員に労働条件を通知しなければならないことが労働基準法で定められています。そのため、まずは労働条件通知書を作成しましょう。

労働条件通知書には契約期間や就業場所など、さまざまな内容を記載する必要があります。書式は自由なため、無料のテンプレートを使うと業務がスムーズになるでしょう。

それと同時に、社会保険や労働保険、基準を満たす者には雇用保険の加入も必要です。源泉徴収も必要となるため、税務署で給与支払いの手続きも行います。

専従者に関しては、税務署で「青色事業専従者給与に関する届出手続」が必要です。国税庁のWebサイトからダウンロードできるため、そちらを活用しましょう。

自営業を始める際に準備したい物

自営業を始める際は、事業に関するさまざまな物を用意する必要があります。以下は一例ですが、最低限用意しておきたい物です。

- 名刺やWebサイト、ショップカード

- 仕事用のメールアドレス

- 事業用の銀行口座

- 事業用のクレジットカード

名刺・Webサイト・ショップカードは、自身や店舗を相手に伝える大切なツールです。事業を拡大する上でも必要となるため、開業までに用意しておきましょう。

仕事用メールアドレスと事業用の銀行口座・クレジットカードは、仕事とプライベートをきっちり分ける上で必要です。中でも、銀行口座とクレジットカードは経費に関わる重要な部分です。

経費は事業に関するものしか計上できないため、事業以外のお金が混ざることで管理しにくくなります。開業に必要なお金も経費計上できるという点では、最初に作っておきたい物の1つといえるでしょう。

自分に合った働き方を選択できる

自営業は自由な働き方ができる反面、責任も伴います。会社員との違いを理解し、メリット・デメリットを十分に考慮した上で、開業するかどうかを決めましょう。

収入目的で自営業を考える人は、まず副業から始めることをおすすめします。しかし、副業をすることで本業が疎かになっては意味がありません。

そのようなときは、国内最大級の仕事・求人情報一括検索サイト「スタンバイ」で収入の高い転職先を探してみましょう。条件の良い働き先が見つかれば、副業をせずとも収入アップが見込めます。